Für den Zugang in die Kirche bitte vorerst direkt Annett Beier kontaktieren, genaue Öffnungszeiten geben wir noch bekannt: Telefon: 0049 (0) 3772/373599

Mobil: 0049 (0) 151 72466093

Flatterei - Wenn Kunst Hoffnung trägt

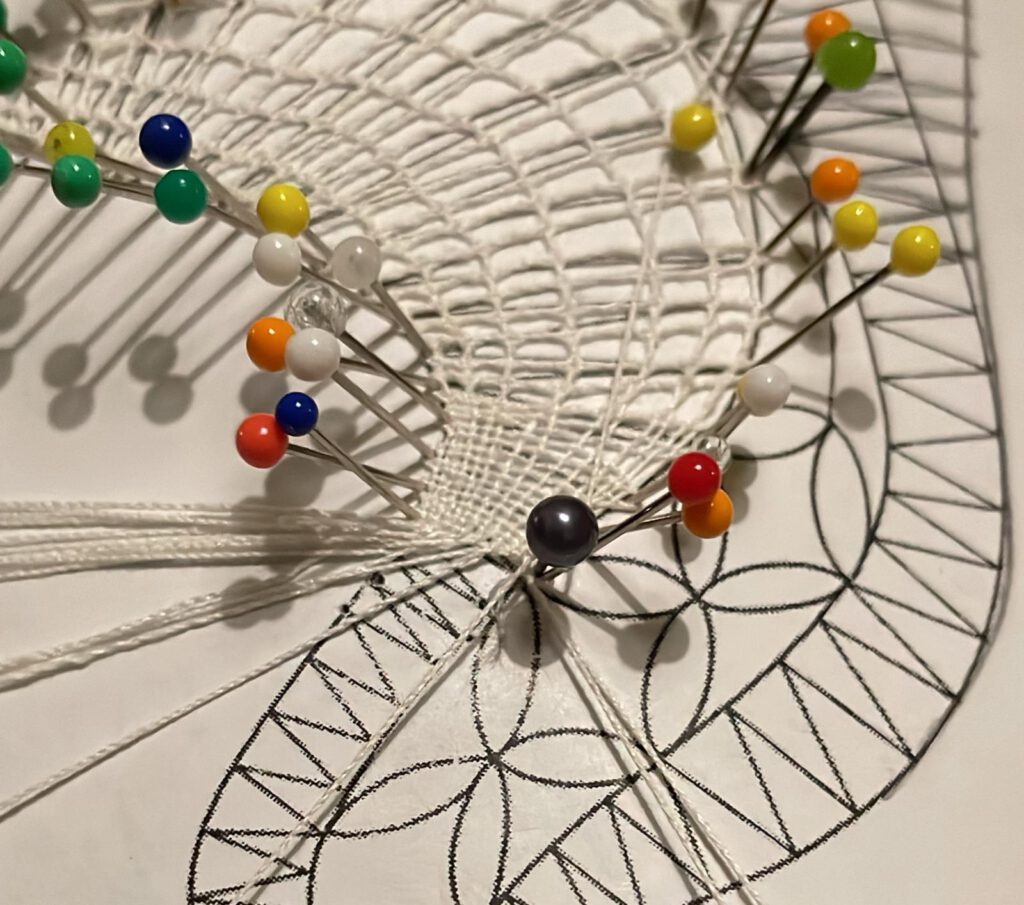

Während der Sanierung des Kirchturms der Wildbacher Kirche entsteht mit der „Flatterei“ am Außengerüst ein großformatiges geklöppeltes Textilkunstwerk der Motivgeberin Chemnitzer Künstlerin und Anett Schuster: Eine Friedenstaube als Symbol für Frieden, Begegnung, Hoffnung und das, was uns alle verbindet. Gefertigt auf eine Art, dem Klöppeln, die einerseits vom kulturellen Erbe des Erzgebirges erzählt aber auch einer Kunst, die vor Jahrhunderten ins Erzgebirge kam und gleichzeitig noch heute weit über Ländergrenzen hinaus gelebt und geliebt wird.

Schwärmerei - Kunst, die verbindet

Die Friedenstaube am Außengerüst ist jedoch mehr als ein Symbol. Sie ist auch Impulsgeber, gemeinsam etwas zu schaffen mit dem, was uns verbindet: Handwerk und Handarbeit als gemeinsame Sprache und gemeinsam darüber ein starkes Symbol für Frieden zu setzen. Darum entwickelten wir – Annett Beier aus Wildbach und Anett Schuster aus Chemnitz – passend zur Flatterei ein Begleitprogramm: Die Schwärmerei.

Auch der Innenraum der Kirche soll gefüllt werden und alle, die mitmachen möchten, sind herzlich eingeladen:

Ob einzeln oder im Verein, ob in Wildbach, dem Erzgebirge oder weit darüber hinaus – es sollen so viele kleine (und leichte) Friedenstauben wie möglich entstehen und so ein kraftvolles Zeichen für Frieden und die Verbundenheit und den Austausch setzen.

Wie die Tauben gestaltet werden, bleibt ganz der Kreativität überlassen. Natürlich freuen wir uns über viele geklöppelte Tauben. Da aber nicht jede/r diese Kunst beherrscht, ist eurer Fantasie keine Grenze gesetzt. Ob gestrickt, gehäkelt, aus Papier, Garn, Stoff. Als Origami-Taube, geklebt oder gerupft. Ob in traditioneller Technik oder freier Interpretation: Jede Friedenstaube ist willkommen.

Die entstandenen Werke werden im Kirchenraum zu einem eindrucksvollen Schwarm vereint – als sichtbares Zeichen einer Gemeinschaft, die sich über Grenzen, Generationen und Sprachen hinweg für den Frieden verbindet.

Mit Stand 08.08.2025 – dem Tag, an dem auch die große Taube enthüllt wurde – hängen bereits 738 Täubchen im Innenraum der Kirche und viele weitere warten darauf, sich ihnen anzuschließen. Wir sind überwältigt von dieser unglaublichen großartigen Beteiligung.

Mitmachen

WIE?

Egal aus welchem Material oder welcher Technik, wir wollen unsere Kirche mit Friedenstauben füllen. Ein riesiger Schwarm aus Friedenstauben soll in der Kirche flattern.

Einzelne Inspirationen als Ideen und Hinweise findet ihr unter Download. Für ganz Fingerfertige gibt es dort auch einen einfachen Klöppelbrief.

WANN?

Durchführung des Projektes Juni-Dezember 2025

Im Außenbereich wird von August-Oktober 2025 geflattert, geschwärmt Stück für Stück im Innenraum der Kirche ab Pfingsten 2025. Veranstaltungen finden v.a. im Zeitraum August-Dezember statt. Eine abschließende Kunstausstellung unter dem großen Schwarm findet Ende des Jahres statt. Die konkreten Termine werden wir euch natürlich noch mitteilen.

Einsendebedingungen unter Anleitungen und Download.

WOHIN?

Einfach in einen ausreichend frankierten Briefumschlag stecken und an folgende Adresse schicken.

Annett Beier

Wildbacher Hauptstraße 34

08280 Aue-Bad Schlema

Atelier im alten Kesselhaus – Anett Schuster

Schulstraße 63

09125 Chemnitz

Kennt ihr uns persönlich, können ihr sie uns natürlich auch selbst übergeben.

Andere Sammelstellen werden wir hier bekannt geben.

in Leipzig könnt ihr die Täubchen in der wunderschönen Spielerei abgeben (Karl-Liebknecht-Str 30), in Chemnitz in FAIRE Welt Chemnitz (Straße der Nationen 12). Danke liebe Katja und liebe Ida für diese Möglichkeit.

Ihr wollt vor Ort gestalten? Wir werden vermutlich verschiedene Workshops vor Ort anbieten (Ressourcenabhängig), aber auch Papier zum Falten oder Reißen direkt in der Kirche auslegen.

Exkurs: Das Klöppeln

Das Klöppeln ist ein faszinierendes Handwerk mit einer reichen und vielfältigen Geschichte, die weit über das Erzgebirge hinausreicht. Obwohl es heute eng mit der erzgebirgischen Kultur verbunden ist, liegt sein Ursprung nicht in dieser Region.

Die Technik des Klöppelns entwickelte sich vermutlich im 15. Jahrhundert in Italien, möglicherweise inspiriert durch Knüpf- und Flechttechniken. Von dort aus verbreitete sie sich im 16. Jahrhundert über Spanien und die Niederlande nach Deutschland und Schweden und erreichte später weitere Teile Europas und sogar Brasilien.

Der Legende nach wurde das Spitzenklöppeln um 1560 durch eine geflüchtete Frau aus Brabant ins Erzgebirge gebracht. Sie fand in Annaberg bei der Familie Uthmann Unterkunft und soll Barbara Uthmann das Klöppeln beigebracht haben. Barbara Uthmann nutzte ihr Vermögen und ihre geschäftlichen Verbindungen, um das Klöppeln im Erzgebirge zu verbreiten und vielen Frauen eine Erwerbsmöglichkeit zu bieten.

Trotz der Verbreitung des Klöppelns litten viele Klöpplerinnen unter großer Armut. Die Frauenrechtlerin Louise Otto-Peters thematisierte u.a. in ihrem Gedicht „Klöpplerinnen“ die harten Lebensbedingungen dieser Frauen und kritisierte die soziale Ungerechtigkeit.

Um die Qualität der Klöppelarbeiten zu verbessern und das Handwerk zu fördern, wurden mit der Zeit Klöppelschulen gegründet. 1878 erfolgte die Gründung der Königlich-Sächsichen Spitzenklöppel-Musterschule, die zur Ausbildung von Klöppellehrerinnen diente und das Handwerk professionalisierte.

Heute wird weltweit geklöppelt und es existieren zahlreiche regionale Stile und Techniken. Diese Vielfalt zeigt, dass das Klöppeln ein interkulturelles Handwerk ist, das Menschen über Ländergrenzen hinweg verbindet. Es ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie kultureller Austausch und gemeinsames Schaffen Traditionen bereichern und erhalten können.